Des révolutions à coups de clics

Facebook, Twitter et les blogs ont joués un rôle incontestable dans les révolutions tunisienne et égyptienne. Alors que les manifestations étaient interdites et que la blogosphère était surveillée, ceci n’a pas empêché la jeunesse de s’organiser sur les réseaux sociaux. Chaouki Darouaoui, ancien requérant s’asile tunisien et ex rédacteur de Voix d’Exils, habitant Prilly, nous raconte son épopée de « cyberrévolutionnaire ».

Simplement inimaginable. Tout commence à Sidi Bouzid, une petite ville située au centre de la Tunisie, lorsque les agents communaux saisissent la marchandise de Mohamed Bouazizi, ce jeune vendeur de légumes et de fruits qui, par un acte mêlant à la fois révolte extrême et désespoir, s’immole par le feu ce qui provoque le ras-le-bol de toute une jeunesse. A défaut d’être sur place, certains écrivent leur désespoir sur le mur virtuel de Facebook pour exiger le départ du tyran Ben Ali et en finir, par la même, avec l’hégémonie de son régime dictatorial après vingt trois ans de colères contenues, de libertés bâillonnées et d’opposants censurés.

C’est ainsi que, Chaouki Daraoui, en Suisse depuis trois ans, et ses confrères de la diaspora tunisienne ont créés un réseau Facebook. Il se remémore les premiers jours de la révolution qui ont été déterminants dans son engagement : « J’ai réactivé, dès début des manifestations, mon compte Facebook que je n’avais pas utilisé depuis deux ans et j’ai créé avec des amis résidant en France, en Italie, en Allemagne et au Canada. Notre réseau travaillait 24 heures sur 24. Chaque heure, quelqu’un prenait la relève. Cette personne devait publier sur le compte lorsqu’il était informé que des personnes étaient décédées lors de manifestations par exemple en illustrant les publications avec des photos. Je préparais aussi des vidéos avec des chansons et de la musique révolutionnaires ».

Quand des objets virtuels défient la réalité

A l’heure ou les grandes nations du monde commencent à s’atteler à la guerre technologique, l’éclatement fin décembre 2010 du scandale WikiLeaks et la découverte par le peuple tunisien de certains commentaires acerbes des diplomates américains décrivant leur pays comme « gangrené » par la corruption et partagé entre deux clans change quelque peu la donne. Le président Ben Ali, qui avait bien compris le pouvoir des nouveaux médias, menait d’ailleurs une guerre de plus en plus ouverte contre Internet. Dès lors, l’accès a été bloqué vers les sites de partage de vidéos et photos comme Youtube, Viméo, Flickr et Dailymotion. Or, les tunisiens étaient déjà si familiers avec la censure qu’ils appelaient ironiquement « Ammar 404 » en référence à la fameuse « Erreur 404 » qui apparaissait dès qu’ils voulaient accéder à un site bloqué.

Revenons maintenant en début janvier 2011, période lors de laquelle il y a eu une avalanche d’événements. La « révolution 2.0 », comme certains la désignent, ou encore l’appellation « révolution du jasmin » (qui a d’ailleurs été inventée par un jeune bloggeur), n’a certes pas été déclenchée par Internet mais bien par l’acte exaspéré de Mohanmed Bouazizi face à l’arbitraire dont il était victime. C’est alors que la nouvelle s’est propagée comme l’éclair au sein de la population et a fini par mettre le feu aux poudres en Tunisie. Le canal de circulation de cette information était Internet, et plus précisément Facebook, avec près de deux millions de comptes en Tunisie, devenu la seule plate-forme d’échanges d’informations non censurée du pays. Un « territoire virtuel » au sein duquel se disait et se montrait tout ce qui pouvait déplaire au régime de Ben Ali, ce malgré le fait que plusieurs bloggeurs tunisiens avaient été arrêtés.

On assistait en parallèle à l’attaque des sites institutionnels tunisiens par les « Anonymous », un collectif de pirates informatiques, en signe de soutien aux manifestants de Sidi Bouzid.

Une Cyberguerre contre la censure

Les échanges en ligne grâce aux réseaux sociaux ont alors commencé à alimenter les manifestations. Et si, selon Reporteurs Sans Frontières, plus de cent pages relatives à la récente contestation avaient été bloquées, des vidéos et des informations avaient néanmoins pu circuler. Car sur Facebook, il suffit qu’un « ami » poste un film pour que ses amis et les amis de ses amis puissent y avoir accès. Une fois lancé, ce tourbillon a du mal à être arrêté, puisque tout le monde a accès à l’information qui devient incontrôlable dès sa publication. C’est ainsi que la contestation se généralise lorsque les premières images choquantes des manifestations et de la répression qui s’en est suivie ont commencé à circuler. Elles ont ainsi trouvé sur Facebook le vecteur idéal. Particulièrement lorsque sont apparues les vidéos tournées à l’hôpital de Kasserine, la ville située à l’ouest de la Tunisie qui a connu le plus de victimes, avec des corps atteints par balles à la tête, et la panique dans l’établissement débordé par l’afflux de victimes. Ces images ont sans doute représenté le point de non-retour pour cette crise sociale devenue révolution politique, qui est incontestablement la résultante d’un « effet Facebook ». Ici encore, l’infatigable cyberrévolutionnaire de Prilly raconte : « C’est moi qui ai publié les images choquantes du massacre de Kasserine que j’ai reçu via la page Tunis-Tunisia. J’ai ainsi monté des dizaines de vidéos qui révélaient les crimes de ce régime, parfois mixées avec de la musique et accompagnées de textes ».

L’impossible « black out numérique »

Internet a non seulement contribué à mobiliser ces jeunes plus rapidement, mais a aussi permis de contourner la censure par la diffusion d’informations parallèles, non officielles, qui ne pouvaient circuler autrement. De fil en aiguille, des espaces d’échanges et de nombreuses pages ont été créées sur Facebook pour réunir, non seulement les tunisiens de Tunisie et des tunisiens issus de la diaspora, mais plus généralement les jeunesses maghrébines et internationales. « Tunisia Today », « Printemps du Jasmin tunisien », « Liberté Tunisie », « Tunisien de France et d’ailleurs », « Pour la liberté en Tunisie », « A nos héros tunisiens tombés pour notre liberté »… sont quelques exemples parmi tant d’autres. Notre héros de la révolution tunisienne de Suisse souligne toutefois que son engagement n’était pas uniquement sur le front virtuel : « En plus ma participation à l’organisation des manifestations à Lausanne, à Genève et à Berne, j’ai assisté aux réunions de sensibilisation et de mobilisation, j’ai participé par téléphone aux contestations dans mon pays la Tunisie et j’ai activement soutenu l’Union générale des travailleurs Tunisiens (UGTT), un syndicat qui a joué un rôle très important dans la blogosphère ».

L’effet domino des réseaux sociaux

Tout le monde se rappelle des « Boteillòn », ces apéros géants organisés notamment en France via Facebook, dont les rassemblements de masse posaient de sérieux problèmes aux forces de police. Dans le cadre de la révolte Tunisienne, Twitter et Facebook ont cette fois-ci servi à l’organisation des manifestations politiques. Ce sont des outils gratuits, rapides, interactifs, à la portée de tout le monde car simples d’utilisation et efficaces étant donné qu’ils ciblent le plus grand nombre et, en majorité, les jeunes générations. Twitter en particulier était devenu la principale source d’information via laquelle on pouvait suivre tous les événements tunisiens en direct grâce aux liens vers des photos, vidéos, articles dans toutes les langues et aussi les cartes qui relayaient les informations sur les zones de tirs et de pillages. Une efficacité qui a même pris de cours la plupart des médias traditionnels qui ont, pour ainsi dire, été dépassés par la vitesse des événements ; ce à l’exception de quelques grands medias comme : Al Jazeera, Le Monde, ou The Guardian, qui ont su « surfer sur la vague ».

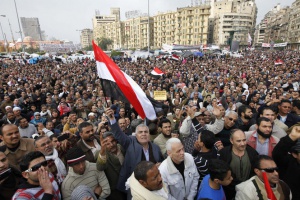

Inspirée par la révolution du jasmin en Tunisie, la jeunesse égyptienne s’est lancée à son tour dans la chasse aux vieux démons. Or, le régime d’Hosni Moubarak, fort de l’expérience de son prédécesseur, a totalement coupé l’accès au réseau social Facebook, qui comptait alors cinq millions d’inscrits en Egypte dans l’espoir d’endiguer le mouvement de révolte. Google avait alors lancé la possibilité de « tweetter » par téléphone, ce qui permettait de contourner le blocage en question. Il suffisait aux opposants d’appeler un numéro de téléphone pour laisser des messages vocaux qui étaient aussitôt retransmis sur Tweetter. Et c’est ainsi que le « black out numérique » du régime égyptien sur les évènements a été contourné. A cela s’ajoute encore l’arrestation de Wael Ghonim, le responsable marketing de Google au Proche-Orient (qui sera porté en triomphe sur la place Tahrir après sa libération) qui se révéla alors totalement inadaptée à la situation.

Malgré les multiples tentatives du régime de Moubarak de passer sous silence les événements en cherchant à se débarrasser des témoins gênants, en persécutant les journalistes qui couvraient les manifestations et en essayant de couper l’accès à internet là encore, le web semble par nature incontrôlable car cette coupure n’a pas pu empêcher la chute du « rais » despote.

Aujourd’hui, le reste des pays du Maghreb et les monarchies moyen-orientales semblent connaître le début d’un compte à rebours et les appels à faire disparaître les régimes autocratiques doivent pousser les dinosaures à se mettre sur leurs gardes et à se poser la question « à qui le tour ? ». Et si le processus révolutionnaire est de prime à bord l’œuvre du peuple et en particulier de la jeunesse, sans oublier les martyrs, les exilés, les journalistes et les prisonniers politiques ; il ne faut pas oublier que ces nouveaux médias ont incontestablement joués un rôle majeur, car Facebook et Tweetter se sont avérés être des outils déterminants pour permettre à ces pays de tourner les pages sanglantes de leurs histoires pour enfin aspirer à un avenir meilleur.

Gervais NJIONGO DONGMO

Membre de la rédaction vaudoise de Voix d’Exils

Election présidentielle en Côte d’Ivoire : chronique d’un scrutin calamiteux

A l’heure où le panel des cinq chefs d’Etats mandatés par l’Union Africaine (UA) vient à son tour d’échouer dans sa tentative de médiation, la diplomatie internationale reste centrée sur les seules personnes de Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara, le premier reconnu par les institutions ivoiriennes, le second par la communauté internationale. L’un doit partir, l’autre doit gouverner.

Vue sous cet angle, la question semble simple. Et pourtant, derrière le feuilleton médiatique qui présente la situation comme un bras de fer entre deux politiciens qui revendiquent le pouvoir, se dessinent en filigrane d’autres facettes de la question qui sont fondamentales pour comprendre le problème actuel qui traverse la Côte d’Ivoire: le déroulement des élections, les résultats et leur certification par l’ONUCI, la mission des Nations Unies en Côte d’Ivoire chargée d’accompagner le processus électoral ivoirien.

2002-2007 : de la rébellion à la réconciliation

Pour cela, il faut d’abord revenir sur quelques événements clé qui ont marqué le déroulement des élections et rappeler brièvement le contexte institutionnel dans lequel celles-ci se sont déroulées. Suite à la partition du pays en 2002 entre le Nord rebelle et le Sud républicain, puis à l’Accord de paix de Ouagadougou (APO) signé en 2007 entre le président Laurent Gbagbo et le chef de l’ex-rebellion (Forces Nouvelles ou FN) Guillaume Soro, Gbagbo avait accepté de nommer ce dernier Premier Ministre du gouvernement de réconciliation nationale. Il avait également approuvé la composition de la Commission Electorale Indépendante (CEI) avec une représentation majoritaire de l’opposition, notamment du RDR, parti de Ouattara [1]. Cependant, il avait nommé un proche, Paul Yao N’Dré, cacique de son parti le FPI (Front Populaire Ivoirien), au poste de président du Conseil Constitutionnel, instance suprême chargée par la Constitution ivoirienne d’annoncer le résultat des élections, pour autant que la CEI ne l’ait pas fait dans un délai de trois jours après la tenue du scrutin. La Côte d’Ivoire, en dépit de ses huit années de conflit, reste un pays souverain dont les institutions républicaines n’ont jamais cessé de fonctionner.

Des irrégularités passées sous silence

Or que s’est-il passé dans les faits ? La préparation du scrutin, malgré son coût astronomique [2] , a été calamiteuse. Elle a été marquée par des détournements de fonds colossaux, l’absence d’un désarmement effectif des ex-rebelles dans la partie Nord du pays contrairement à la feuille de route prévue par l’APO, une mauvaise formation des agents électoraux et une logistique – distribution, collecte et transport du matériel électoral – défaillante de la part de l’ONUCI. Ceci a entraîné un fort taux de PV électoraux mal remplis et donc de bulletins nuls, des bureaux de votes « sécurisés » par des ex-rebelles en armes et le transport d’une partie des urnes par des sociétés privées non agrées. Or, vu le temps, l’énergie et l’argent consacrés par l’ONU[3] à cette élection, elle se devait d’être exemplaire. Suite à la tenue du second tour le 28 novembre 2010, le FPI de Laurent Gbagbo a déposé une plainte pour diverses irrégularités et fraudes dans plusieurs régions du Nord. Parallèlement, la société SILS Technology, mandatée pour le comptage électronique des voix, a remis ses résultats le 1er décembre par courrier à la CEI. Celui-ci mentionnait le rejet de plus de 2000 PV pour « nombre de votants anormalement supérieur au nombre d’inscrits ». Cette plainte devait, selon la loi ivoirienne en vigueur [4] et jusqu’à preuve du contraire, être prise en compte par la CEI qui aurait dû, avant d’annoncer des résultats provisoires, lui donner suite en consolidant les résultats contestés. En l’absence d’éléments suffisants pour convaincre tous les commissaires centraux de la CEI [5] à l’issue du délai légal de trois jours, la CEI doit transmettre l’ensemble des PV électoraux au Conseil Constitutionnel. Celui-ci dispose alors de 45 jours pour étudier les plaintes et consolider les résultats avant de les annoncer ou décider de l’annulation du scrutin.

La Constitution ivoirienne bafouée

Or, après trois jours tumultueux au sein de la CEI, aucun consensus n’a pu être trouvé entre les commissaires centraux. Le 1er décembre 2010, le porte-parole de la CEI Bamba Yacouba a voulu proclamer des résultats provisoires non validés, mais sa feuille lui a été arrachée des mains par l’un des commissaires centraux représentant le candidat Gbagbo. Ces images ont fait le tour du monde, témoignant de la tension extrême qui régnait au sein de la CEI. Le lendemain, le 2 décembre à 15 heures, alors que le délai légal de trois jours avait expiré depuis le 1er décembre à minuit, le président de la CEI Youssouf Bakayoko annonce, non pas au siège de CEI mais au Golf Hôtel – QG de campagne d’Alassane Ouattara sécurisé par l’ONUCI et les FN – la victoire de Ouattara avec 54% des voix. La scène est confuse, le lieu inadapté, les représentants de Gbagbo ne sont pas présents, Bakayoko hésitant, la télévision nationale ivoirienne absente et les seuls médias présents sont les médias occidentaux, à commencer par France 24 qui s’empresse de diffuser ces images en boucle. Le lendemain, en réaction à cet acte anticonstitutionnel que le camp Gbagbo assimile à un coup d’état électoral, Paul Yao N’Dré, le président du Conseil Constitutionnel, invalide les résultats de 7 régions concernées par la plainte du FPI et déclare Laurent Gbagbo vainqueur par 51% des voix. Quelques heures plus tard, le représentant spécial du Secrétaire Général des Nations Unies et chef de l’ONUCI, le Coréen Y.J. Choi, annonce, en contradiction avec le cadre légal de sa mission[6] , que l’ONU certifie et valide le résultat annoncé la veille donnant vainqueur Alassane Ouattara. Le bras de fer post-électoral peut alors commencer.

Impérialisme et démocratie

Derrière ces annonces successives et la confusion totale qui s’en est suivie, bon nombre de questions méritent d’être posées. Pourquoi le président le la CEI, Youssouf Bakayoko, a-t-il annoncé des résultats provisoires hors délai donnant Ouattara vainqueur ? Pourquoi au Golf Hôtel en non au siège de la CEI ? Pourquoi M. Choi s’est-il empressé de valider les résultats provisoires donné par Bakayoko plutôt que de chercher à faire la lumière sur le déroulement du processus électoral, à consolider les chiffres ou encore à solliciter, conformément au point 3 de la feuille de route prévue par l’APO, l’arbitrage du facilitateur : le président burkinabé Blaise Compaoré ? Pourquoi la communauté internationale dans sa quasi intégralité a-t-elle immédiatement et sans hésitation reconnu Ouattara ? Pourquoi l’ONU et Ouattara ont-t-ils refusés un nouveau décompte des voix comme le proposait Laurent Gbagbo ?

Ces questions soulèvent la problématique globale de la souveraineté des pays en voie de développement et du rôle de l’ONU dans l’accompagnement de processus électoraux dits démocratiques. On sait aujourd’hui que l’annonce de la victoire de Ouattara par Youssouf Bakayoko – qui a ensuite immédiatement été exfiltré vers Paris – a été décidée sous la pression de l’ancienne puissance coloniale et des USA et avec la bénédiction de Ban Ki-Moon. L’ONU, sentant la situation lui échapper, a opté pour le passage en force, comptant sur un mouvement de soutien populaire massif en faveur de Ouattara qui légitimerait de facto le résultat ainsi proclamé. Or, malgré le battage médiatique international, une partie importante de la population ivoirienne de même que la majorité des forces armées républicaines sont restées, et restent encore à ce jour, fidèles au président sortant Laurent Gbagbo, contestant la victoire de Ouattara et accusant l’ONU et la France d’ingérence. Devant cette situation ubuesque – un pays avec deux présidents – en dépit du soutien officiel de la CEDEAO[7] et de l’UA à Ouattara, les dirigeants de même que les citoyens africains restent profondément divisés sur l’attitude à adopter en Côte d’Ivoire, alors qu’en 2011 doivent se tenir 17 élections présidentielles sur le continent. Et la question de fond, c’est-à-dire la validité du scrutin et les conditions dans lesquelles il s’est déroulé, n’a toujours pas été abordée sérieusement. Il est probable que l’annulation du scrutin par l’ONUCI aurait pu permettre d’éviter cette situation et la reprise des hostilités entre les deux camps, même si elle aurait gravement mis en cause sa crédibilité. Cette annulation aurait créé un précédent historique, gage d’un engagement réel de l’ONU en faveur de la démocratie sur le continent africain, par opposition aux mascarades électorales qu’elle a pris l’habitude de cautionner. Mais la désormais flagrante complaisance occidentale envers les ex-dictatures tunisiennes et égyptiennes nous le rappelle, les intérêts géostratégiques et économiques priment sur la bonne gouvernance et le respect des droits de l’homme. Désormais, tant dans le camp de Gbagbo que dans celui de l’ONU, on applique une logique de fuite en avant, dont la population civile ivoirienne paie actuellement le prix fort.

Mathias NAGY

Sociologue et co-fondateur de l’agence Nouchy Arts.

A résidé en Côte d’Ivoire de 2005 à 2010

[1] La CEI comporte 31 membres dont 6 sont issus de La Majorité Présidentielle (FPI) et les autres membres représentent les partis d’opposition et les Forces Nouvelles (ex-rebelles).

[2] 68 $ par électeur, contre 15 $ aux USA et 2 $ au Ghana.

[3] On estime le coût de la mission de l’ONUCI à près de 2,5 mia de $ entre 2005 et 2010.

[4] Article 2 nouveau de la loi n°2004-642 du 14 décembre 2004 modifiant la loi n°2001-634 du 9 octobre 2001 relative à la CEI.

[5] Les délibérations de la Commission Centrale sont prises par consensus. En d’autres termes, tout résultat de vote ne peut être publié s’il n’a été validé à l’unanimité des membres de la Commission centrale.

[6] La résolution 1528 du Conseil de Sécurité définit en ce sens les missions de l’ONUCI : « Appui à la mise en œuvre du processus de paix ; en concertation avec la CEDEAO et les partenaires internationaux, aider le gouvernement de réconciliation nationale à rétablir l’autorité de l’Etat partout en Côte d’Ivoire ; avec le concours de la CEDEAO et des autres partenaires internationaux, offrir au gouvernement de réconciliation nationale un encadrement, des orientations et une assistance technique en vue de préparer et faciliter la tenue d’élections libres et transparentes dans le cadre de la mise en œuvre de l’Accord de Linas-Marcoussis, en particulier d’élections Présidentielles ».

[7] Communauté Economique des Etats d’Afrique de l’Ouest

The future of the Middle East remains uncertain

With Protests from Tunisia to Egypt to Yemen and now to Libya and escalating to the rest of the Middle East, the turmoil in the Middle East is intensifying and the outcome of the increasingly bloody demonstrations remains unclear. Anti-governments protesters, pro-governments supporters, military and police are continuing to crash in the streets as dictators also continue to kill.

With Protests from Tunisia to Egypt to Yemen and now to Libya and escalating to the rest of the Middle East, the turmoil in the Middle East is intensifying and the outcome of the increasingly bloody demonstrations remains unclear. Anti-governments protesters, pro-governments supporters, military and police are continuing to crash in the streets as dictators also continue to kill.

The Genesis

More than two months ago, a Tunisian fruit vendor struck a match and started a fire that has spread throughout much of North Africa and the Middle East. Muhammad Bouazizi’s self immolation prompted anti government protests that toppled regimes in Tunisia and Egypt and which has now spread to rest of the Middle East. A crowd which was estimated to be around 5,000 took part on Wednesday 5th January this year in his funeral procession to a cemetery near Sidi Bouzid. “Farewell, Mohammed, we will venge you. We weep for you today, but we will make those who caused your death weep » the crowd chanted. And yes indeed, they lived to their words and went to the streets to end the 23 years rule of former dictator Zine al-Abidine Ben Ali.

Then came Egypt’s turn and nothing could stop the fall of another dictator Hosni Mubarak

On Tuesday 24th January, two civilians and a police officer died when the police tried to disperse the unusually large anti-government demonstrations swept across Egypt, calling for the ouster of longtime president Hosni Mubarak. The protests in Cairo were reportedly the largest in the country this day, a date chosen by activists to emulate the recent uprising in nearby Tunisia. According to Aljazeera, the demonstrations were the largest in years, rivaling those held against the Iraq War in 2003 and in favor of free elections and civil society reforms in 2005.

Despite the Egyptian government’s cracking down and killing of opposition protesters, to shutting down the internet and cell phones, it didn’t stop people from carrying on with their revolution. Human Rights Watch (HRW) researchers said that they confirmed the deaths of 302 since 28th January, based on a count from eight hospitals in the cities of Cairo, Alexandria and Suez though no comprehensive death toll was given by the Egyptian government. These deaths instead gave the protesters more strength and determination to end Mr. Mubarak’s rule. The people had become so bitter that they feared nothing not even death. And at that point, not even the greatest Imam, Pope or even Prophet Mohamed could have stopped the revolutionist from bringing an end to Mubarak’s 29 years of dictatorship.

On the other hand, it’s really surprising to see protesters stopping in the streets to pray. It gives an indication of one likely positive outcome of successful protests. And as the crashes got more intense, the protests took on a more Islamic flavor. This was obviously a bad news for Hosni Mubarak and his son Gamal who has been mentored to be his likely successor prior to the protests.

The pillar of peace and security and a Western nations key ally in the Middle East

It’s very clear that Egypt is the centre of peace and a key Western ally in the Middle East. And Mubarak has been a very dedicated and close ally of the United States and its allies.

Mubarak was an anchor of U.S. policy of stability in the region. The twin pillars of that policy support for pro-American regimes that share U.S. security interests and the pursuit of Israeli-Arab peace are now on shaky ground after his fall. Israel will probably conclude that if such entrenched Arab regimes can fall, making peace with a deeply divided Palestinian movement is anything but a sure bet.

Israel is keeping a wary eye on developments in Egypt with fears that an Islamist State takes over there and would end three decades of cooperation between the two countries. The U.S brokered Camp David accords, signed by Israeli Prime Minister Menachem Begin and Egyptian President Anwar Sadat in 1978, ended a generation of hostilities between the two nations and forged a relationship that has endured, in part, because of the stability of the Mubarak’s regime, which came to power after Sadat was assassinated in 1981 and in spite of deep animus among rank and file Egyptians toward Israel. Eli Shaked, Israel’s ambassador to Egypt from 2003 to 2005, predicted that “if the Mubarak regime falls, a new Islamist regime, hostile to Israel and Western nations, will replace it. There will be no democracy in Egypt” Shaked said. And “If there will be democratic elections in Egypt in the summer or in the very near future, (they) will be the first and last democratic elections in Egypt”. He concluded. While he recognizes that the causes of the upheaval in Egypt lie in economic and social strife, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu said he is concerned that « there is a possibility that an organized force will take advantage of the situation ». A new Egyptian regime will probably affect relations with Hamas, which controls the Palestinian territory sandwiched between Israel and Egypt, and may play up the harsh criticism among many sectors in Egyptian society towards Israeli policy. But some terrorism experts believe that extremist voices are being drowned out by the chants of the protesters in Cairo. CNN analyst Paul Cruickshank wrote that al Qaeda’s support base « already severely shaken by its barbaric excesses in Iraq and biting criticism from fellow jihadists, could narrow yet further”.

The future of U.S. policy and interests in the region will largely depend on who ends up in power, not just in Egypt but in the host of other Middle East countries on the verge of transformation. In a doomsday scenario, extremist Islamist factions in Egypt, Tunisia and even Jordan could come to power, killing critical diplomatic and military relationships, forcing the closing of the Suez Canal and allowing Iran fill the vacuum. That could even trigger a most dangerous war between Israel and Iran. Nobody expects that worst case nightmare to come through, however.

Now all eyes are on Libya

Large protests are uncommon in Libya, where dissent is rarely allowed. But anti-government protesters have taken to the streets of Libya demanding the resignation of another dictator Muammar Gaddafi. Foreign mercenaries, Libyan Security and soldiers are killing everyday anti-government demonstrators in efforts to paralyse the insurrection.

Today, of course no one knows what is to happen next. One thing is however certain: it would be a great disaster for the Libyan people if the international public attention is chased away by the wave of the tsunami which has just hit Japan!

Shawn WAKIDA, membre de la rédaction vaudoise de Voix d’Exils

« Un vent de courage souffle sur tout le Maghreb ! »

Réfugié politique en Suisse depuis 2006, Rafik Labassi livre à Voix d’Exils son analyse de la révolution en Tunisie et son impact sur l’avenir du pays. Interview entre crainte et espoir.

Voix d’Exils : Que vous inspire la révolution qui vient de s’opérer en Tunisie ?

R.L. : Cette révolution fait renaître l’espoir en moi, mais aussi au sein de la population tunisienne dans son ensemble. Nous avons toujours pensé que le régime de Ben Ali (président tunisien déchu, ndlr) était solide au point qu’aucun mouvement protestataire ne pourrait le renverser. Avant mon départ en exil et jusqu’à la chute du régime, nous étions sous l’emprise d’un état policier. Nous n’avions pas le droit de dire « non », ni « mais ». Je réalise que le changement qui s’est opéré en Tunisie avec le départ de Ben Ali est une vraie révolution. Ce changement de taille montre une fois encore que pour qu’une révolte réussisse, il faut dépasser la peur. Le jeune Tunisien Mohamed Bouazizi a vaincu sa peur en s’immolant pour protester contre la saisie de sa charrette et le chômage ambiant. Cette action désespérée a retenti dans tout le pays et la population tunisienne a vaincu sa peur pour demander le départ du président Ben Ali. Un vent de courage souffle actuellement dans tout le Maghreb et écrit sans doute une nouvelle page de l’histoire politique africaine.

Comment ce changement de régime est-il perçu par vos proches en Tunisie ?

Toute la famille est très contente. A commencer par mon père, qui avait été déchu de ses fonctions de responsable régional de l’enseignement à cause de mon engagement politique. Le régime de Ben Ali était tellement cruel que lorsqu’il en voulait à quelqu’un pour des motifs politiques, c’était la petite et la grande famille qui étaient pénalisées. Aujourd’hui, mon père se sent fier de ses enfants qui se sont battus contre la dictature. Il se dit que les souffrances qu’il a endurées n’ont pas été vaines. Depuis 22 ans que je me suis exilé, je n’ai revu ni mon père ni ma mère. Lorsque j’ai fui la Tunisie, j’ai dû vivre dans d’autres pays avant de trouver refuge en Suisse, plusieurs années plus tard. Mon frère, actuellement avocat, a vécu 16 ans en se cachant en Tunisie. A chaque fois qu’on le recherchait, les forces de sécurité assaillaient la maison de mon père avec des chiens et des armes. A chaque fois, ils arrêtaient un membre de la famille pour que mon frère se rende. Mais il a continué sa lutte jusqu’à ce jour. Après la chute du régime de Ben Ali, des petits cousins qui étaient enfants quand j’ai fui la Tunisie m’ont envoyé des messages pour me dire « Rafik, ce que tu disais il y a 20 ans, on le voit aujourd’hui ». Je leur disais, à l’époque, que l’injustice allait cesser un jour, que nous allions reconquérir notre liberté, qu’un jour viendrait où notre peuple bougerait et, Dieu merci, c’est arrivé. Aujourd’hui ma famille me demande : « Rafik quand est-ce que tu reviens? On veut te voir ». Moi aussi, j’attends ce jour-là.

Selon vous, quel est l’impact que cette révolution est susceptible d’avoir sur la diaspora tunisienne dans le monde et spécialement en Suisse ?

Ce changement est un grand soulagement pour la diaspora tunisienne particulièrement représentée en Suisse, en France, en Angleterre, aux Etats-Unis et dans quelques pays africains et asiatiques. Beaucoup de Tunisiens qui avaient fui le pays pour des motifs politiques commencent à y retourner. Certains rentrent saluer pour la première fois leurs parents qu’ils ont quittés depuis plusieurs années. D’autres, surtout les leaders politiques, y retournent pour participer au changement de gouvernement en cours. Il y en a même qui sont revenus pour introduire des demandes de création de parti politique. Des représentants d’une organisation de Tunisiens vivant en Suisse séjournent actuellement au pays en vue d’enregistrer leur structure qui venait en aide aux victimes de la torture et de la dictature de Ben Ali. Pour ne pas exposer la vie des membres de cette organisation, je préfère m’abstenir de donner son nom.

Comment avez-vous vécu cette révolution depuis la Suisse ?

Les réseaux sociaux, en particulier Facebook, ont joués un rôle important parce qu’ils nous permettaient d’être au courant, en temps réel, de l’évolution de la situation à un moment ou les autorités œuvraient pour cacher l’ampleur des événements aux médias. Grâce à Facebook, je pouvais savoir depuis la Suisse qu’il y aurait telle manifestation à tel moment et à tel endroit en Tunisie. J’ai donc vécu ces moments les yeux rivés sur mon ordinateur. J’arrivais à peine à dormir car, encore à minuit, les nouvelles continuaient à tomber sur la toile. Lorsque que je sortais et revenais à la maison, la première chose que je demandais à ma femme, était : « Quoi de neuf sur Facebook ? Les jeunes résistent-ils à Ben Ali ou le dictateur tente-t-il de reprendre le pouvoir ? ». Et puis, le téléphone n’a jamais autant sonné entre la Suisse et la Tunisie. J’appelais constamment pour voir comment se portait la famille et pour vérifier les informations que je découvrais sur Facebook. Pendant quatre semaines, ma famille et moi avons vécu un grand suspens. Je souffre d’hypertension artérielle et mon cœur aurait pu lâcher à ce moment-là. Voyant l’allure que prenaient les choses, j’étais partagé entre la crainte de voir cette révolution en marche s’estomper et l’espoir de la voir aboutir à la victoire.

Envisagez-vous de retourner en Tunisie comme le souhaitent vos cousins ?

J’aimerais bien rentrer de suite en Tunisie, mais un certain nombre de raisons m’en empêchent. Je n’ai pas encore de permis d’établissement en Suisse car je suis au bénéfice d’un statut de réfugié politique qui me donne droit à un permis de séjour B. Dans ces conditions, si jamais je m’avise de rentrer en Tunisie, je ne pourrai plus revenir en Suisse avec le même statut. Je ne redoute pas de retourner dans mon pays, mais j’estime que la perspective doit faire l’objet d’une réflexion minutieuse. Qu’ai-je à y faire après 22 ans d’exil ? Quel est mon futur en Tunisie, alors que je sais que mes compatriotes croupissent au chômage ? La situation politique actuelle, encore très floue, m’offre-t-elle assez de garanties pour rentrer ? Ce sont là quelques questions que je dois me poser avant de me décider à rentrer. Mais, pour le moment, je pense que mon avenir dépend de mon intégration en Suisse. Je ne pourrai jamais quitter ce pays d’accueil sans avoir la certitude que mon retour en Tunisie me garantira une vie modeste et sûre. Je peux dire que beaucoup de Tunisiens de la diaspora partagent actuellement le même avis que moi.

Comment se déroule votre intégration en Suisse ?

Depuis notre arrivée en Suisse, ma femme et moi essayons de nous intégrer au mieux. Nous dépendons toujours de l’aide sociale destinée aux réfugiés. Notre insertion dans le monde du travail reste vraiment difficile, surtout à cause des diplômes étrangers dont nous sommes titulaires. Nous avons cru qu’avec un doctorat en médecine pour ma femme et un diplôme d’études approfondies (DEA) en philosophie pour moi, la tâche nous serait facile, mais ce n’est vraiment pas le cas! Avant l’obtention de l’asile, j’avais pris des cours d’informatique et participé à la rédaction de Voix d’exil. Quant à ma femme, elle a animé des séances de sensibilisation pour des femmes requérantes d’asile en collaboration avec la Croix-Rouge valaisanne. Puis elle a poursuivi des études universitaires qui lui ont permis d’obtenir un diplôme fédéral en Médecine. Malgré des centaines d’offres d’emploi envoyées, elle n’a pas encore réussi à trouver un poste de médecin assistant. En ce qui me concerne, je fais un stage en tant qu’éducateur social car à l’époque j’étais responsable du département social d’une ONG pendant une dizaine d’années avant de venir en Suisse. Après une multitude de demandes pour occuper différents postes dans le domaine social et culturel, j’ai trouvé un travail d’intervenant à domicile pour enfants handicapés, ce qui me permet de travailler quelques heures par semaines.

Comment entrevoyez-vous l’avenir de la Tunisie aujourd’hui ?

Aujourd’hui, la situation politique n’est pas claire. Des élections sont annoncées mais je trouve que le plus important est que le nouveau pouvoir, qui prendra les rênes du pays, réponde aux aspirations des jeunes qui ont soif de démocratie et veulent des emplois pour vivre dignement.

Propos recueillis par CDM.

CDM, membre de la rédaction valaisanne de Voix d’Exils.