Francine Kalume, cheffe de l’équipe des conseillers en emploi de l’EVAM.

Le groupe emploi est une structure de l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM), composée de plusieurs conseillers en emploi, qui dispensent des cours de formation et qui soutiennent les requérants d’asile dans leur réinsertion professionnelle en Suisse. La population des requérants d’asile est très hétérogène et comprend à la fois des personnes qualifiées et non qualifiées, des personnes scolarisées et non scolarisées, des hommes, des femmes, des jeunes et des vieux, ce qui pose de nombreux défis. Voix d’Exils est allé à la rencontre de Francine Kalume – cheffe de l’équipe des conseillers en emploi – pour creuser cette question centrale qu’est l’insertion professionnelle. Interview.

Voix d’Exils : Pourquoi lorsqu’un requérant d’asile arrive en Suisse, il doit attendre trois mois avant de pouvoir commencer à chercher un emploi ?

Francine Kalume : C’est une disposition légale inscrite depuis la troisième révision de la loi sur l’asile de 1990. Le requérant d’asile en procédure est alors interdit de travailler les premiers mois de son séjour en Suisse. L’EVAM ne choisit et ne crée pas les lois, il les applique.

Quels sont les obstacles que rencontre un requérant d’asile dans sa quête d’un emploi ?

Les principaux obstacles sont les suivants: il y a des obstacles qui sont liés au contexte économique et politique ; alors que d’autres sont liés à la trajectoire personnelle du requérant d’asile. Les freins à l’emploi sont souvent enchevêtrés et il est difficile d’isoler les difficultés hors de leur contexte.

Concernant la trajectoire personnelle du requérant d’asile, le manque de connaissances en langue française pose des difficultés. On peut trouver un travail en ne parlant pas très bien le français, mais c’est exceptionnel. Dans la majorité des cas, l’employeur demande à son employé de comprendre et de pouvoir s’exprimer en français, car lors d’activités de production, où le temps est soumis à l’impératif du rendement, l’employeur a ni l’envie ni le temps d’expliquer trois fois les mêmes choses à son employé.

Maintenant, au niveau du contexte politique et économique, les requérants d’asile souffrent de discrimination à l’embauche. C’est un phénomène difficile à observer, car c’est rarement explicite ; mais ça m’est arrivé de le constater. La crise économique joue aussi un rôle. Par exemple, en 2010, la situation n’était pas la même que maintenant, ce qui a causé la perte de l’emploi de plusieurs requérants d’asile. Il y a aussi les exigences du marché du travail. Par exemple, l’émergence de nouvelles technologies fait que les employeurs exigent davantage de compétences techniques, dont bon nombre de requérants d’asile n’ont pas la maîtrise. Par exemple, dans le secteur de la mécanique industrielle, il faut savoir faire fonctionner des machines à commandes numériques. Il devient dès lors nécessaire d’avoir une certaine aisance dans l’utilisation des nouvelles technologies.

Un autre aspect est le contexte de professionnalisation de plus en plus poussé. Pour accéder à presque n’importe quel emploi, vous devez attester de vos compétences grâce à des diplômes ou des certificats. Ce phénomène traverse toute l’Europe. Or, le problème est, qu’en règle générale, les requérants d’asile n’ont pas pris leurs diplômes avec eux car ils doivent souvent fuir leur pays d’origine dans l’urgence et ensuite ils ont de la peine à les récupérer. A cela s’ajoute que leurs diplômes ne sont souvent pas reconnus en Suisse, les systèmes de formation étant très différents d’un pays à l’autre.

Enfin, pour certaines personnes, il y a le manque de compétences transversales appelées aussi les « soft skills » . Les « soft skills » sont par exemple : savoir organiser son travail, montrer une attitude adéquate, montrer qu’on a envie d’apprendre, poser des questions, aller jusqu’au bout du travail demandé, faire face aux imprévus etc.

C’est donc souvent le cumul de ces facteurs qui rend l’insertion professionnelle difficile; et le statut du requérant d’asile devient une difficulté supplémentaire à surmonter. Dans ce cas-là, le permis devient un obstacle. En règle générale, s’intégrer dans le monde professionnel prend du temps. Il faut avoir de la persévérance et oser se remettre en question. Les compétences ne s’acquièrent pas du jour au lendemain.

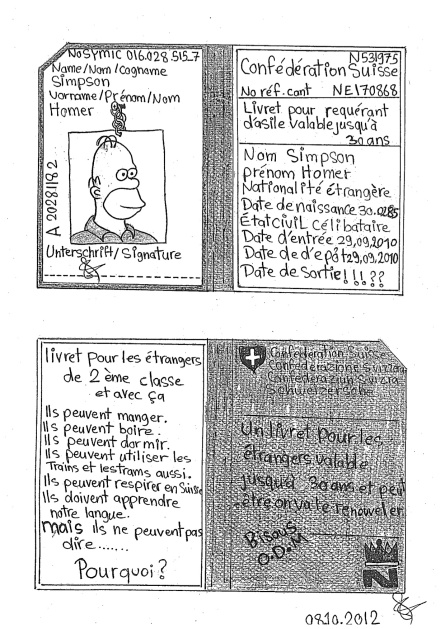

Un module de la formation consacrée aux techniques de recherche d’emploi du groupe emploi de l’EVAM.

Quelles mesures avez-vous mis en place pour aider les requérants d’asile à surmonter les difficultés que vous décrivez?

On oriente les jeunes dans des mesures éducatives lorsqu’ils en ont besoin. Il y a des gens qui ne savent pas quel métier choisir, on va donc les aider à s’orienter. Il y a également des personnes qui veulent faire un apprentissage, donc on va faire un bilan d’aptitude.

Certains requérants d’asile ont besoin d’une qualification de base dans un métier. On les oriente alors vers des formations externes à l’EVAM, telle que celle dispensée par la Croix Rouge dans le secteur de la santé.

Pour les personnes qui ont aucune expérience professionnelle en Suisse, on organise des stages. Nous avons organisé l’an dernier 84 stages et, en 2012, à la fin du mois d’août, 93. Ces stages leur permettent de se former, de faire l’expérience du marché du travail, de se faire connaître et d’élargir leur réseau.

En cas de situation médicale difficile, il nous arrive aussi parfois de coordonner notre action avec des médecins et des assistants sociaux. Pour ceux qui ont besoin de se remettre dans une activité (par exemple suite à une longue période sans emploi) on peut les placer dans une mesure de type « entreprise sociale d’insertion ». Ce sont des entreprises qui offrent des activités à des personnes soit qui sont exclues du marché du travail, soit qui ont besoin pour un temps de se remettre dans un rythme avec une activité productive.

Vos stratégies portent-t-elles des fruits?

Oui, on a actuellement des gens qui ont trouvé un emploi et qui travaillent. Par exemple, il y avait une femme qui était à l’écart du marché de l’emploi pendant dix ans. On lui a proposé d’étudier la langue française. Elle a donc effectué un stage organisé par le conseiller, qui l’a ensuite inscrite aux cours dispensés par la Croix Rouge pour suivre une formation d’auxiliaire de santé. Le conseiller a également préparé avec elle son dossier de candidature ainsi que les entretiens pour le recrutement. Pour finir, elle a réussi à obtenir un poste fixe dans un EMS. Le processus a duré deux ans et demi. Malheureusement, on a aussi des gens qui se découragent et qui abandonnent sans aller jusqu’au bout. C’est dommage.

Selon vous, quels sont les secteurs qui embauchent le plus ?

Cela dépend du niveau de scolarisation de la personne. De par le fait que la majorité des personnes qui recourent à nos services ont un niveau de scolarisation relativement bas, on les envoie dans les secteurs de la santé, du nettoyage, de la construction et de l’hôtellerie.

Est-ce que certains employeurs ont des préjugés à l’égard de la population des requérants d’asile?

Lors d’entretiens que l’on mène avec des employeurs dans le cadre d’activités dites de « prospection », il arrive que le conseiller en emploi doive faire face à des représentations négatives, mais également parfois aussi positives. Ces représentations peuvent poser des problèmes, car elles biaisent le regard que porte l’employeur sur le travail réel du requérant d’asile. Le rôle des conseillers est de remettre l’humain ainsi que les compétences professionnelles du requérant d’asile au centre de la discussion. Lorsque la discussion porte à parler de « nous » d’ici et de « eux » là-bas : on est déjà dans des schémas préconçus et on ne parle plus de l’activité et du travail de l’employé. Parfois, il arrive aussi de nous retrouver dans des cas où l’employeur effectue un déplacement, car l’expérience qu’il a avec son nouveau stagiaire requérant d’asile ne colle pas du tout avec l’image qu’il s’était construite à travers les médias notamment. Les préjugés sont un terrain très glissant. Notre rôle est de les éviter et de mettre l’être humain au centre de la discussion, sa recherche d’emploi, ses compétences et ses acquis.

Connaissez-vous un patron qui a embauché un requérant d’asile et qui est très satisfait de lui ?

On ne garde pas toujours des contacts avec les requérants d’asile qui ont trouvé un travail fixe. Ils n’ont plus vraiment besoin de nous. Mais j’ai en mémoire Madame C, qui est en EMS depuis le mois de janvier, ou Monsieur G, qui a effectué un stage en hôpital et qui va travailler comme aide de bloc opératoire. Je pense aussi à cet apprenti assistant dentaire dont son employeur est très satisfait. Il y a également un Monsieur qui m’a appelé l’autre jour pour me dire qu’il a été engagé comme caissier dans un magasin.

Qu’est-ce que vous aimeriez dire aux employeurs ?

J’aimerais les inciter à capitaliser sur le long terme. C’est-à-dire de laisser la chance et le temps aux requérants d’asile de se former et de miser sur l’acquisition de compétences sur le long terme. En même temps, j’ai conscience qu’ils ont aussi des contraintes et que ce n’est pas toujours évident.

Propos recueillis par :

Hochardan

Membre de la rédaction vaudoise de Voix d’Exils